大学“零门槛”转专业,不是鼓励盲目追“热门”

发布日期:2024-07-05 浏览次数:572

最近,我国多所高校提出“零门槛”、降低门槛转专业。复旦大学、上海交通大学、武汉大学、华中科技大学等高校都宣布了更为灵活的本科转专业政策,“专业自由选”“可转多次”“文转理工”“医学类与非医学类打通”等等,和以往相比,可以更充分满足学生个性化发展需求。

高校在招生季发布这样的利好消息,无疑会更好吸引学生报考。一些考生和家长对此的理解是,“先不必在意专业,进大学后再转进热门专业”。新政策的推出,会不会让更多学生今后涌入热门专业?其实,这样的解读存在着偏差。

大学推出转专业政策的出发点,并不是鼓励学生盲目追逐热门,而是给学生更多持续探索、认知、发展自己的空间。如果进大学后,发现短期认知不足、专业不适合自己,可以根据自身兴趣、能力等情况,申请转入更适合的专业,从而提高专业满意度,通过专业学习拥有社会所需要的核心竞争力。

需要提示注意的是,大学推出“零门槛”转专业政策,所谓“零门槛”“自由转”,是针对申请而言的。在申请转专业时,不再有GPA(学绩点)以及限定选择转入专业等限制,任何专业的学生不论成绩如何,都可以申请转专业。但是,转专业能否成功,则要看转专业考核的成绩。每个转入专业将对申请者进行考核,按照转入计划录取优胜者。应该说,从转出端来说是“零门槛”,转入端则是有要求和上限的。

这意味着,学生仍需学好本专业,在转专业综合考核中排名靠前才能转入申请专业。因此,在填报高考志愿时,需要分析能不能学好专业。近年来,有的考生和家长受自媒体“网红”影响,盲目追逐有“钱途”的热门专业,志愿填报没有充分考虑到自身情况。进校后学生可能会发现,根本不喜欢或者不适合这一专业。盲目追逐“热门”,却掉进了“热门”的“坑”。

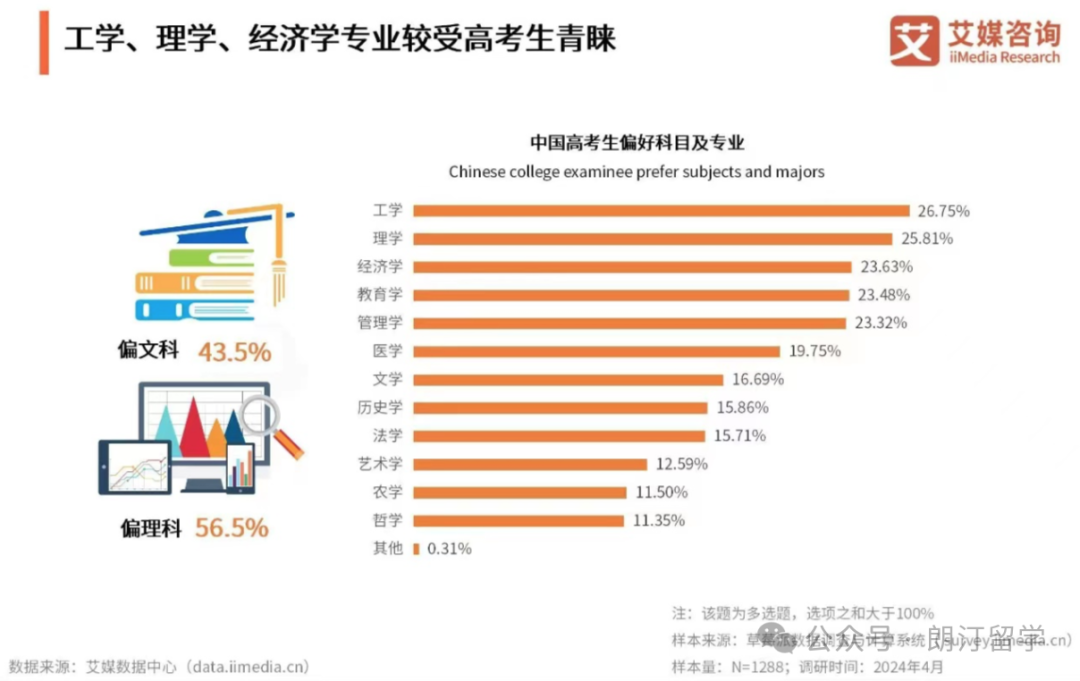

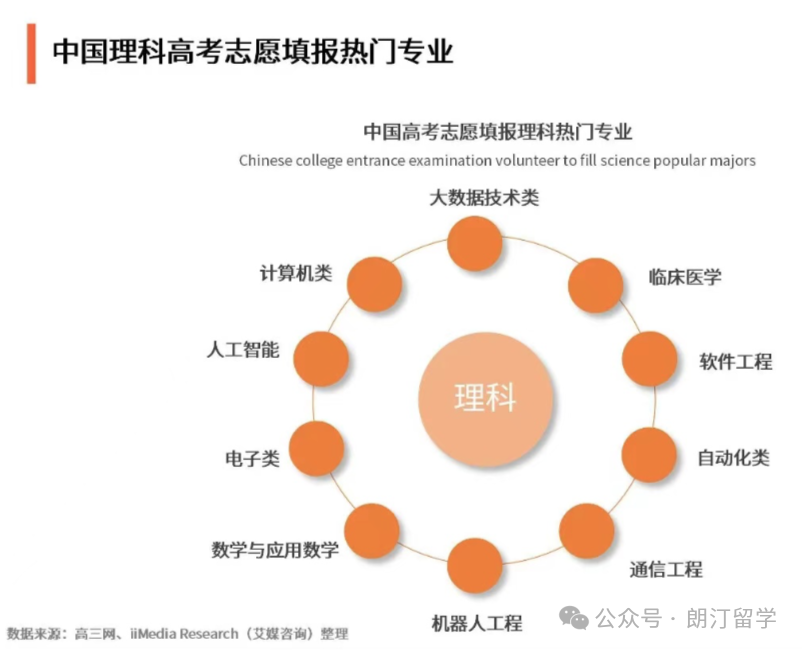

艾媒咨询日前发布的《2024年中国高考志愿填报及就业前景大数据分析报告》显示,49.14%中国高考生意向城市为一线或新一线;所学科目较偏理科(56.5%),其偏好专业有工学、理学、经济学、教育学、管理学,分别占比26.75%、25.81%、23.63%、23.48%、23.32%。

根据上述报告,工科专业在就业市场上较为火热。2023年秋招中,人工智能行业在供需两端均较为火热,投递位列TOP1。招聘需求量最大的岗位为日常运营岗位,其次为软件工程师与电气工程师。招聘难度最大的岗位为汽车电子工程师和IC设计工程师。当下招聘市场对工科需求量较大,尤其在软件、电子和人工智能等方面。

不过,目前新工科人才培养也面临一些问题。

中国工程院院士、全国新工科建设工作组组长金东寒撰文称,目前我国工科学生比例下降,学科结构性问题凸显。数据显示,我国工科本科毕业生占比由1998年的44.9%下降到2019年的32.8%,研究生毕业生占比由1998年的44%下降到2019年的34%。增加高质量理工科人才供给是支撑我国新型工业化建设亟待解决的重要问题。紧缺人才缺口较大,自主培养体系需完善。

同时,还存在知识结构与实际工作需要的匹配度不高的问题,比如工程教育对学生能力训练不足。许多高校受制于学科专业“条块分割”的体制性困境,尚未形成跨学科、多学科交叉融合的工程人才培养模式。

随着社会对高质量工科人才需求上涨和AGI的快速发展,多所高校今年也继续加强新工科专业的布局。

填好高考志愿,必须“知己知彼”,“知己”就是了解自己,“知彼”则是了解招生政策、学校专业信息。最近,教育部首次推出“阳光志愿”信息服务系统,有专业介绍、志愿推荐、心理测评、就业去向等多种功能。这主要是为了让考生掌握更全面的信息,补上填报志愿的“信息差”。

帮助考生更好地“知己知彼”,提供全面准确有效的信息通道,有助于避免填报志愿时盲目跟风、从众的现象。尤其是一些家长,不尊重孩子的想法,甚至代替孩子花高价请咨询师咨询,如此填报的志愿,就不是学生志愿,而变为了家长志愿。未来的路,还是要学生自己去走。

不盲目追逐热门专业,因为“热门”的概念一直在变。从学生的长远发展看,淡化“冷门”“热门”概念,适合自己的才是最好的。这也要求大学不断优化学科专业设置,通过实施转专业等政策,提高每个专业的质量,把专业办出特色、办出热气来。